技术百科

哈尔滨轨道交通3号线盖挖车站主体结构缺陷处理施工技术交底(二级)

发布时间:2025-04-03

来源:涌达建工 浏览:117次

工程名称:哈尔滨市轨道交通3号线二期工程土建工程靖宇五道街站

交底项目:靖宇五道街站主体结构缺陷处理施工(二级)

交底内容:靖宇五道街站主体结构缺陷处理施工技术交底

交底日期:2019年 05 月 10 日

交底范围:靖宇五道街站主体结构缺陷处理施工

一、 交底依据:

1、《哈尔滨市轨道交通3号线二期工程施工图设计靖宇五道街站主体结构》;

2、《靖宇五道街站主体结构缺陷处理施工方案》。

二、 工程概况

靖宇五道街站沿靖宇街东西向布置,位于南四道街与南五道街之间,为地下三层岛式车站,站台中心里程为ZDK29+165.025,车站起点里程ZDK29+96.407,车站终点里程ZDK29+233.041,车站内净尺寸为136.6(长)×19.5m(宽),站台为鱼腹式,宽度9~12m,主体结构采用单柱双跨现浇钢筋混凝土箱型框架结构。车站有效站台中心里程处轨面标高95.254m,开挖深度约25.55m,顶板埋深3.75m。标准段宽度为21.5m,采用1000(800)厚地下连续墙+2道砼支撑+3道钢支撑+1道换撑支护体系。整体设2个顶出出入口,3组风井,其中1组为地下二层外挂式结构,其余为顶出式结构。

三、 质量缺陷及产生原因分析

1、错台

错台是指模板拆除后,混凝土表面模板接缝处出现超过规范要求的错台现象,一般错台产生的原因有以下几点:

1)模板外支撑不牢固,混凝土浇筑过程中出现局部模板变形引起的外形走样。

2)模板支撑基础部牢固,混凝土浇筑过程中模板整体移位而造成外形走样。

3)混凝土浇筑过程中振捣器靠模板太近,造成过振使模板变形。

4)施工缝处模板连接不牢固,是模板走样。

5)混凝土供应不及时,造成冷缝从而产生错台。

2、蜂窝、孔洞

蜂窝是指拆模后构件有局部混凝土松酥,石多浆少,石子间出现分析,形成蜂窝状的窟窿,它形成的主要原因有:

1)上、下料不当,造成石子砂浆离析。

1)上、下料不当,造成石子砂浆离析。

2)混凝土的振捣不实,或漏振,或振捣时间不够。

3)模板缝隙未堵严,造成水泥浆流失。

4)钢筋过密,未稍加间隙就继续灌注混凝土。

3、麻面

麻面是指混凝土构件表面局部缺浆,出现无数的小凹坑,但无露筋现象,它产生的原因主要有以下几点:

1)模板表面粗糙活粘附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时混凝土表面被粘贴产生麻面。

2)模板湿润度不够,构件表面混凝土的水分被吸收,使混凝土表面早期失水过多出现麻面。

3)模板拼缝不严,局部漏浆。

4)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。

4、露筋

露筋是指构件中的主筋、副筋或箍筋等部分或局部未被混凝土包裹或外露,它产生的原因主要有:

1)混凝土浇筑时振捣未到位或漏振或振捣时间不够。

2)模板安装不严实存有缝隙,造成混凝土水泥浆漏失。

3)保护层垫块未放置到位。

5、裂缝

1)混凝土在硬化的过程中,由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。

2)大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大,使混凝土的形变超过极限引起裂缝。

3)在厚度较大的构件中,由于混凝土的塑性塌落引起的裂缝。

4)当有约束时,混凝土热涨冷缩所产生的体积涨缩,因为受约束力的限制,在内部产生了温度应力,由于混凝土抗拉强度低,容易被温度引起的拉应力拉裂,从而产生温度裂缝。由于太阳暴晒产生裂缝也是工程中最常见的现象。

5)混凝土加水拌和后,水泥中的碱性物质与活性骨料中活性氧化硅等起反应,析出的胶状碱——硅胶从周围介质中吸水膨涨,体积增大三倍,从而使混凝土涨裂产生裂缝。

6)在炎热的大风天气,混凝土表面蒸发较过快,造成混凝土内部水化热过高,在混凝土浇筑数小时仍处于塑性状态,易产生塑性收缩裂缝。

7)构件超载产生的裂缝,例如:构件在超出设计的均布荷载或集中荷载作用下产生内力弯矩,出现垂直于构件纵轴的裂缝,构件在较大剪力作用下,产生斜裂缝,并向上、下延伸。

8)当结构的基础出现不均匀沉陷,就有可能会产生裂缝,随着沉陷的进一步发展,裂缝会进一步扩大。

9)当钢筋混凝土处于不利环境中,例如:侵蚀性水,由于混凝土保护层厚度有限,特别是当混凝土密实性不良,环境中的氯离子等和溶于水中的氧会使混凝土中的钢筋生锈,生成氧化铁,氧化铁的体积比原来金属的体积大的多,铁锈体积膨胀,对周围混凝土挤压,使混凝土胀裂。

6、局部胀模

混凝土胀模现象,会造成构件尺寸增大,外形不规整,严重者需要进行剔凿,影响混凝土的外观质量,常见的混凝土胀模原因主要有:

1)采用泵送混凝土时,一次浇筑过高,过快。

2)由于墙面残浆等原因,二次接槎部位模板不能保证与墙拼严。

3)模板安装过松。

4)支撑数量不足,造成荷载重分配,跑模。

7、局部渗水

地下结构中可能出现的渗漏情况,按结构部位可分为变形缝部位、施工缝部位、墙面部位、穿墙管道部位、预埋件部位。按渗漏状况可分为孔眼渗漏、裂缝渗漏、墙面潮湿或渗漏、施工缝渗漏、变形缝渗漏、管道及预埋件部位渗漏。本工程仅在施工缝部位及墙面出现局部漏水,分析其原因有以下几点:

1)施工缝部位浇注不良或骨料集中。

2)施工缝掉入杂物导致防水失效。

3)混凝土接头部位产生收缩造成开裂。

4)施工缝防水施工不良造成防水失效。

5)混凝土中的杂物较大形成过水通道。

6)混凝土收缩或结构裂缝。

7)浇注时振捣不良导致不密实、内部空洞等原因形成积水。

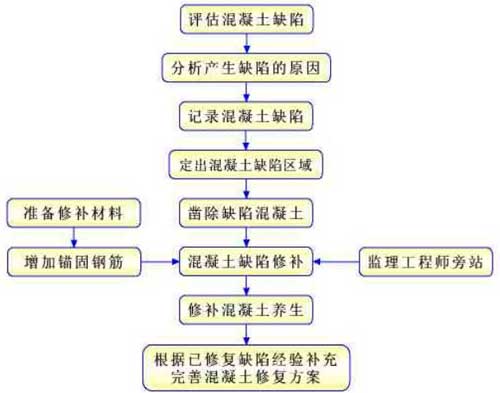

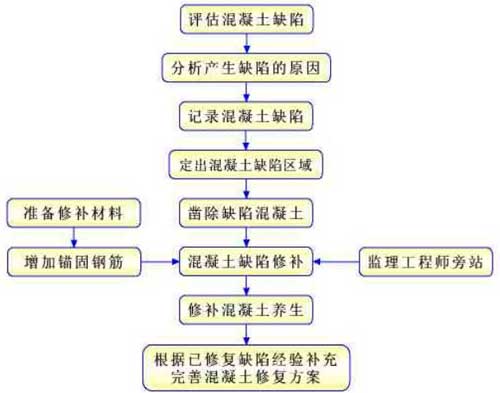

四、 缺陷处理流程

图4.1-1缺陷处理施工工艺流程图

五、 缺陷处理方法

1、错台缺陷处理方法

对于凹凸错台的质量缺陷尽可能采用凿除、打磨等防范进行;如果凹陷较严重,凿除、打磨方法不能满足要求,则对凹陷部位表面进行凿毛,并用比原混凝土设计强度等级高一级的细石混凝土或预缩砂浆填补。

2、蜂窝、孔洞缺陷处理方法

1)首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。

2)对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,然后采用纯水泥浆纵横各刷一遍。

3)进行支模,要求模板支设牢固,并留设浇筑口和清理口,确保支模时的垃圾能清理干净,清理后及时封堵清理口。

4)对修补处表面接洽面涂刷一层42.5R水泥浆进行界面涂刷处理,以使新旧混凝土能结合良好。

5)采用与原混凝土设计强度等级高一级的C40微膨胀细石混凝土进行浇灌修复,操作时用小钢筋仔细插捣密实。

6)混凝土终凝后拆模,用麻袋包密洒水养护,避免新旧混凝土结合处开裂。

7)用砂纸或手砂轮适度打磨,使其平顺且色泽与原混凝土色泽相近。

3、麻面缺陷处理方法

1)迎水表面出现的麻面,先将麻面部位用钢丝刷加清水刷洗,并使麻面部位充分湿润,然后用水泥素浆或1:2~1:2.5的水泥砂浆抹平,水泥浆或砂浆达到龄期强度后再用环氧基液涂刷两遍,以保证修补部位有足够的耐磨度,并防止水流对缺陷处产生空蚀现象,待环氧基液基本凝固时用水泥素浆凝固后用砂纸适度打磨其表面,以确保修补部位与原混凝土色泽相近。

2)背水表面出现的麻面,用钢丝刷加清水刷洗麻面处,并使麻面部位充分湿润,然后用水泥素浆或1:2~1:2.5的水泥砂浆抹平,待水泥素浆凝固后用砂纸或手砂轮适度打磨,使其平顺且色泽与原混凝土色泽相近。

4、露筋缺陷处理方法

1)首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。

2)对凿除部位用毛刷刷干净,斌用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,然后采用纯水泥浆纵横各刷一遍。

3)对修补处表面接洽面涂刷一层42.5R水泥浆进行界面涂刷处理,以使新旧混凝土能结合良好。

4)采用1:2.5水泥砂浆薄抹一层(约10mm厚)后,采用略干硬性的与原混凝土设计强度等级高一级的C40细石混凝土进行压实,待约30mmin后进行复压抹面,施工完毕后用麻袋包密洒水养护。

5)用砂纸或手砂轮适度打磨,使其平顺且色泽与原混凝土色泽相近。

5、裂缝缺陷处理方法

1)开槽法修补裂缝

该法适合于修补较宽裂缝大于0.5mm,采用环氧树脂:10,聚硫橡胶:3,水泥:12.5,砂:28。首先用人工将晒干筛后的砂、水泥按比例配好搅拌均匀后,将环氧树脂聚硫橡胶也按配比拌匀。然后掺入已拌好的砂、水泥当中,再用人工继续搅拌。最后用少量的丙酮将已拌好的砂浆稀释到适中稠度(约0.4斤丙酮就可以了)。及时将已拌好的改性环氧树脂砂浆用橡胶桶装到已凿好洗净吹干后的混凝土凿槽内进行嵌入。从砂浆开始拌和到嵌入混凝土缝内,一组砂浆的整个施工过程需要30分钟左右完成。嵌入后的砂浆养护即砂浆嵌入缝槽内处理好后两小时以内及时用毛毡、麻袋将聚硫橡胶改性环氧树脂砂浆进行覆盖,待完全初凝后,开始用水养护。

2)低压注浆法修补裂缝

低压注浆法适用于裂缝宽度为0.2mm-0.3mm的混凝土裂缝修补。修补工序如下:裂缝清理→试漏→配制注浆液→压力注浆→二次注浆→清理表面。当裂缝数量较多时,先要在裂缝位置上贴医用白胶布,再用窄毛刷沾浆沿裂缝来回涂刷封缝,使裂缝封闭,大约10分钟后,揭去胶布条,露出小缝,粘贴注浆嘴用键包严。固化后周边可能有裂口,必须反复用浆补上,以避免注浆漏浆。注浆操作一般在粘嘴的第二天进行,若气温高的话,半天就可注浆。操作时先用补缝器吸取注浆液,插入注浆嘴,用手推动补缝器活塞,使浆液通过注浆嘴压入裂缝,当相邻的嘴中流出浆液时,就可拔出补缝器,堵上铝铆钉。一般由上往下注浆,水平缝一般从一端到另一端逐个注浆。为了保证浆液充满,在注浆后约半小时可以对每个注浆嘴再次补浆。

3)表面覆盖法修补裂缝

这是一种在微细裂缝(一般宽度小于0.2mm)的表面上涂膜,以达到修补混凝土微细裂缝的目的。分涂覆裂缝部分及全部涂覆两种方法,这种方法的缺点是修补工作无法深入到裂缝内部,对延伸裂缝难以追踪其变化。

表面覆盖法所用材料视修补目的及建筑物所处环境不同而异,通常采用弹性涂膜防水材料,聚合物水泥膏、聚合物薄膜(粘贴)等。施工时,首先用钢丝刷子将混凝土表面打毛,清除表面附着物,用水冲洗干净后充分干燥,然后用树脂充填混凝土表面的气孔,再用修补材料涂覆表面。

6、胀模缺陷处理方法

1)首先对有可能胀模的部位进行测量,确定胀模厚度及胀模面积。

2)对胀模处进行扫描,确定保护层厚度,与胀模厚度比较,判断是否有钢筋外露。

3)确定无钢筋外露后,对胀模处进行凿除,做到小锤细凿,避免过凿现象。

4)对修补处表面接洽面涂刷一层42.5R水泥浆进行界面涂刷处理,以使新旧混凝土能结合良好。

5)采用1:2.5水泥砂浆抹面,施工完毕后用麻袋包密洒水养护。

6)用砂纸或手砂轮适度打磨,使其平顺且色泽与原混凝土色泽相近。

7、渗水缺陷处理方法

1)治理原则

地铁工程是人口密集城市的大型地下工程,对于混凝土防水等级与结构、渗漏处理及耐久性要求、材料选用和环保指标都有特殊和严格的要求,既要遵循“堵排结合、因地制宜、刚柔相济、综合处置”的传统原则,还要确保“合理有效、长治久安、绿色环保、经济实用”的措施和选材原则。

在渗漏治理具体实施前,要充分掌握原设计、施工、验收资料,对各部位内部情况要做到详细了解,充分预测,避免造成二次破坏。治理过程中有降水或排水条件的,治理前尽量做好降、排水准备;施工组织应尽量按先顶后墙最后底板的顺序进行,尽可能不要破坏原有防水层;若对原防水构造有损伤,应预先提出可行的补修方案。

治理过程中尽量应选择无毒、环保、高耐久性的材料,需附相关材质证明;并尽可能选用已有良好业绩效果的材料和得到实践证明的治理工艺。

2)施工顺序

(1)调查:对于渗漏部位的调查要做到“四查明”:查明渗漏现状、水源及影响范围;查明渗漏部位出水规律;查明衬砌结构损害程度;查明结构稳定情况及设计、施工和监测资料。

(2)分析:基于掌握的情况,从设计、施工、实际使用等方面进行出水原因分析。成因分析应立足于第一步情况的掌握和按照实践经验的合理推测。

(3)堵漏操作:按照选材原则严格选择材料,每道工序的实际操作应严格实施,随时检查治理效果,做好隐蔽施工记录,对于施工过程中的问题及时处理

(4)验收:治理质量符合设计和规范要求;施工资料齐全(施工报告、用材资料、施工简图等)。

3)施工材料及调配方法

(1)水溶性聚氨酯灌浆剂

①材料产品简介

车站围护结构渗漏量较小的接缝、裂缝采用优质水溶性聚氨酯。该产品是高分子聚氨酯预聚物按不同成分配制而成,属单一灌浆液,防渗性能优良,固结强度高,并可形成较大的渗透半径。

该产品近几年大量运用于地下工程,并得到很好的堵水效果。使用本产品,注浆后不会产生拖挂,使混凝土保持原来模样。

②该产品主要特点

a水溶性聚氨酯灌浆剂属水溶性单一灌浆剂,堵漏简单,不需加任何添加剂,直接灌注,浆液不会随意产生拖挂反应。

b水溶性聚氨酯灌浆剂遇水后自行分散、乳化,对施工环境带来改善,防渗性能优良,固结强度高。

c水溶性聚氨酯的固结有良好的弹性、延伸性、且耐低温。

d水溶性聚氨酯灌浆剂遇水后会发泡膨胀,膨胀系数可通过配方调整,在数秒、数分钟发泡体积可增大2-5倍,可起到止水作用,在水中永久保持原型。

e水溶性聚氨酯灌浆剂对水质适应性较强,聚合物在水中浸泡对人体无害,对水质无污染。

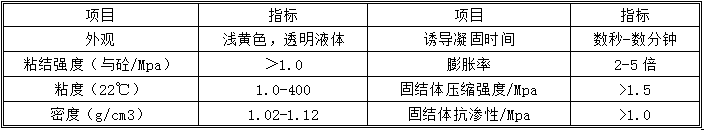

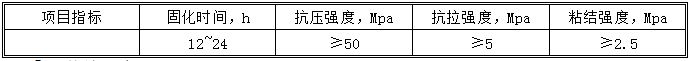

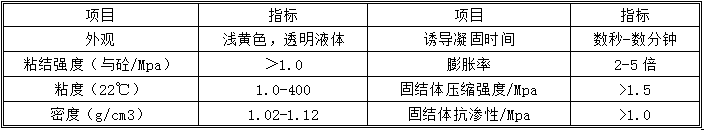

③产品性能指标(本产品各项性能指标见下表所示)

表5.7-1水溶性聚氨酯灌浆剂产品性能指标表

(2)无机堵漏材料(双快水泥)注浆材料

快凝快硬硫铝酸盐水泥

作用:堵漏、加固

材料性质:无机材料

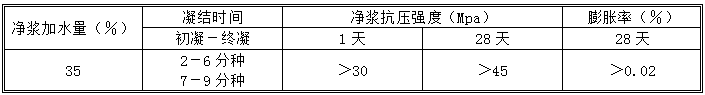

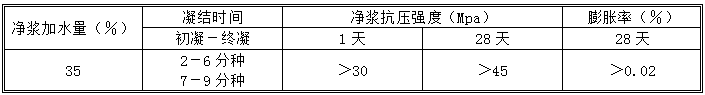

产品性能指标(本产品各项性能指标见下表所示)

表5.7-2快凝快硬硫铝酸盐水泥性能指标表

抗渗性能:净浆试块水养护3天,在1Mpa水压下不透水

(3)环氧树脂修补砂浆

①应用范围

混凝土结构中破损的构件、梁、板、柱、楼梯等部位的修补

②典型用途

该产品主要适用于混凝土结构的空洞、蜂窝、破损、剥落、露筋等表面损伤部分的修复,以回复混凝土结构良好的使用性能。也可作为碳纤维加固找平砂浆、高性能砌筑砂浆以及建(构)筑物适用钢绞线加固的抹灰找平保护砂浆。该产品因加有多种高分子聚合物改性剂、胶粉及抗裂纤维。因此具有良好的施工和易性、粘接性、抗渗性、抗剥落性、抗冻融性、抗碳化性、抗裂性、钢筋阻锈性能并具有高强度等性能。

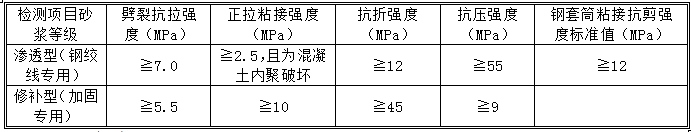

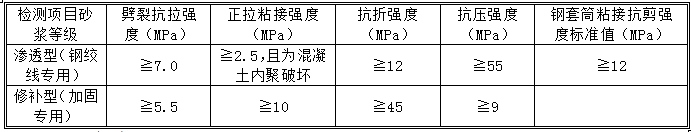

③性能指标

表5.7-3环氧树脂修补砂浆性能指标表

(4)环氧胶泥

①产品优点

a化学性能稳定,耐腐耐候性好。

b固结体具有高粘结力,高抗压强度且不受结构形状限制。

c具有补强、加固的作用。

②适用范围

a适用于结构的梁、柱等的裂缝、蜂窝的修补。

b适用于钢结构与混凝土的粘结。

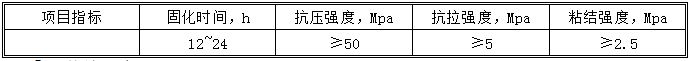

③主要技术指标

表5.7-4环氧胶泥性能指标表

④具体施工步骤

渗漏灌浆具体操作步骤:

开凿墙面调查渗漏情况(50~100cm2左右分区域开凿, 开凿深度约5㎝)→依据情况,对出现横向钢筋引水出现的渗漏选用P-201对横向钢筋设置密封环进行内部封闭;回填赛柏斯砂浆→赛柏斯砂浆抹面强化或环氧砂浆抹面强化。对于开凿后确认属于因较大面积蜂窝、空洞的情况,同时视现场情况,可采取灌浆工艺进行加强处理(灌注速凝水泥浆液补强浆液)

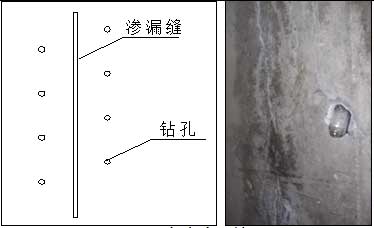

采取灌浆工艺进行处理时,采用电锤钻孔轴线与基面成 30—45度斜角(25—40㎝的孔距进行钻孔)这样便于浆液的向下流动。当有两排或两排以上的孔时,宜交错或呈梅花形布置。埋管或灌浆嘴:用钢管作灌浆管,孔口管壁周围的孔隙可用环氧砂浆塞紧防止冒浆或灌浆管从孔口脱出。注浆由低处注入点逐一向高处注入点逐一进行注入操作,每个注入点以浆液不能注入为准。

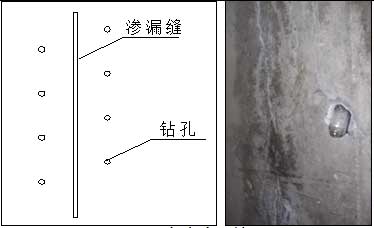

施工缝注浆管注浆具体操作步骤

A、布置注浆孔:缝两侧(上、下)各15cm左右,孔距18~22cm,孔深≥30cm

(斜穿裂缝),孔径8~14mm,如下图所示:

图5.7-1墙缝堵漏施工图

注浆孔的位置、数量及其埋深,与被注结构的漏水缝隙的分布、特点及其强度、注浆压力、浆液扩散范围等均有密切关系,合理地布孔是获得良好堵水效果的重要因素,其主要原则如下:

a、注浆孔位置的选择应使注浆孔的底部与漏水缝隙相交,选在漏水量最大的部位,以达到导水性好。一般情况下,水平裂缝宜沿缝下向上造斜孔;垂直裂缝宜正对缝隙造直孔。

b、注浆孔的深度不应穿透结构物,留10~20cm长度为安全距离。

c、注浆孔的孔距应视漏水压力、缝隙大小、漏水量多少及浆液的扩散半径而定,一般为50~100cm。

B、埋设注浆嘴:一般情况下,埋设的注浆嘴应不少于两个,即设一嘴为排水(气)嘴,另一嘴为注浆嘴。如单孔漏水亦可顶水造一孔,埋一个注浆嘴。

压环式注浆嘴插入钻孔后,用扳手转动螺母,即压紧活动套管和压环,使弹性橡胶圈向孔壁四周膨胀并压紧,使注浆嘴与孔壁联结牢固。

楔入式注浆嘴缠麻后(缠麻处的直径应略大于孔直径),用锤将注浆嘴打入钻孔内

同时观察封堵情况和各孔连通情况,以保证灌浆正常进行。

C、安装与检查

安装并检查灌浆机具,以确保在灌浆施工中的安全使用。

D、注浆

选其中一孔注浆(一般选择在较低处及漏水较大的注浆嘴),待多孔见浆后,立即关闭各孔,仍持续压浆,注浆压力应大于渗漏水压力,使浆液沿着漏水通道逆向推进。注到不再进浆时,停止压浆,立即关闭注浆嘴(为防止浆液回流,堵塞注浆管道,应先关闭注浆嘴的阀门,再停止压浆)。

注浆后,应立即清洗灌浆机具,便于下次再用。

E、效果观察

待浆液凝固后,剔除注浆嘴,进行表面整治,并观察注浆堵漏效果,必要时可重复注浆。

六、 缺陷处理质量控制措施

1、发现缺陷后,由质检员和监理工程师到现场对缺陷和缺陷部位附近的工程状况和工程地质、水文地质条件进行共同检查,查明缺陷的状况,分析缺陷产生的原因,由质检员填写《混凝土缺陷修复检查表》后提交给监理工程师,监理确认后签字认可。

2、应选择专业修补施工队伍,并在现场小范围进行工艺性试验,确认其施工能力后方能进场施工。

3、队伍进场后首先要组织进行技术交底。必须交底到作业层的每一位操作人员并签字确认后,才能开始施工。

4、修补材料必须符合产品技术要求和设计要求,经抽样检查合格后,方可进场。

5、修补过程中修补材料严格按要求的配合比进行拌制。修补施工的整个过程由质检员和监理工程师旁站。施工完成并得到足够时间的养护后,应重新验收,不合格部位应返工。

6、检验验收

(1)钢筋混凝土结构缺陷修补完成后,应观察至少14天,修补质量稳定后进行检验验收。

(2)检验验收的最低标准为原设计规定的缺陷部位的结构设计要求和国家、行业有关验收标准的规定。

(3)缺陷修补采用检查技术处理方案和现场观察方式,全数检验。

(4)回填、封槽等方法修补的混凝土部位,采用敲击或其它无损探测方法检验新、老材料间结合的紧密性,采用回弹方法测定回填材料的强度,随机选点检验。

七、 应急措施

1、高处坠落事故应急预案

1)目的

为将高处坠落事故造成的损失降低到最低程度,保护国家和人民生命财产安全,救援工作能够有条不紊的进行,特制定本预案。

2)高处坠落事故应急措施

(1)接到高处坠落事故警报后,应立即报告应急抢险指挥小组,由项目经理负责现场总指挥。发现事故发生人员首先高声呼喊,现场管理人员立即通知现场安全员,并由安全员组织施工人员将受伤人员撤离至安全区域。

(2)如有人员受伤,立即拨打“120”急救中心电话取得联系,详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应。

(3)在向有关部门电话求救的同时,对受伤人员在现场安全地带采取可行的应急抢救,如现场包扎止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。

(4)若事故严重,要立即上报工区经理部及有关部门,并积极开展应急救援工作。

(5)事故过后,要及早总结,对损失情况进行汇总并报公司及有关上级机关。

3)注意事项

(1)事故发生时要组织人员进行全力抢救,拨打120急救电话和通知有关负责人。

(2)重伤员运送应用担架,腹部创伤及背柱损伤者,应用卧位运送。胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免呕吐误吸。

(3)抢救时注意事故现场管治,切勿匆忙中造成其他伤害。

(4)注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。

2、触电事故应急预案

1)目的

为将触电事故造成的损失降低到最低程度,保护国家和人民生命财产安全,救援工作能够有条不紊的进行,特制定本预案。

2)触电事故应急措施

(1)接到触电事故警报后,应立即报告应急抢险指挥小组,由项目经理负责现场总指挥。发现事故发生人员首先高声呼喊,现场管理人员立即通知现场安全员,并由安全员组织施工人员将受伤人员撤离至安全区域。

(2)如有人员受伤,立即拨打“120”急救中心电话取得联系,详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应。

(3)在向有关部门电话求救的同时,对受伤人员在现场安全地带采取可行的应急抢救,如现场包扎止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。

(4)若事故严重,要立即上报轨道公司及有关部门,并积极开展应急救援工作。

(5)事故过后,要及早总结,对损失情况进行汇总并报公司及有关上级机关。

3、机械伤害事故应急预案

各种机械设备必须按规定配置齐全有效的各种安全保护装置,按要求办理验收证(必要时办理准用证)

1)发生断手(足)、断指(趾)的严重情况时,现场要对伤口包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。将断手(足)、断指(趾)用消毒和清洁的敷料包好,切忌将断指(趾)浸入酒精等消毒液中,以防细胞变质。然后将包好的断手(足)、断指(趾)放在无泄漏的塑料袋内,扎紧袋口,在袋周围放些冰块,速随伤者送医院抢救。

2)发生撕裂伤时,必须及时对伤者进行抢救,采取止痛及其他对症措施。用生理盐水冲洗有伤部位后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎,压迫止血。同时拨打120或者送医院进行治疗。

八、 安全注意事项

1、高处作业安全措施

(1)从事高处作业要定期进行体检,不适于高处作业的禁止其作业。

(2)高处作业衣着要灵便,禁止穿硬衣和带钉易滑的鞋。

(3)高处作业用材料要堆放平稳,工具随手放入工具袋内,上下传递物件,禁止抛掷。

(4)遇有雾、雨、大风等恶劣天气影响施工安全时,禁止进行露天高处起重作业。

(5)梯子不得缺档,不得垫高使用。

(6)没有安全防护设施,禁止在脚手架上行走,高处作业应与地面联系专人负责。

2、脚手架工程安全措施

(1)采用的钢管规格尽量要做到统一,不同规格的钢管应分类堆放,分别使用。

(2)脚手架搭设完成后,经验收合格后方可使用。

(3)凡参加搭设脚手架的操作人员,必须经过体格检查方可上岗。

(4)凡参加搭、拆脚手架的操作人员,必须戴安全帽、工具袋,悬空、临空危险作业必须配带安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上架操作,严禁酒后作业。

(5)拆卸脚手架前要检查桥架上是否有杂物、电线水管等临时设施,必须先清除干净后拆除。

(6)拆架时,拆下材料堆放在架上或平台不得超载,拆除下来的螺栓要放入工具袋,小构件要放入工具袋内,拆下来钢管、桥板、传递人员位置要错开,不允许在同一线上操作,短料、桥板、构件、螺栓等可放入上落笼内降下,停台装料时要打信号降落,严禁从高处抛掷料具落地。

(7)拆架时,应按顺序进行,应由上而下,不准上下同时作业,在拆架前会同工地负责人制定拆卸防范措施。

3、施工用电安全技术措施

(1)施工现场临时用施工方案,按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行设计、验收和检查。临时用电还要有安全技术交底及验收表,

(2)健全安全用电管理制度和安全技术档案,建立安全用电检查制度。

(3)施工现场用电实行三相五线制和双级漏电保护措施,作到用电设备“一机、一闸、一箱、一漏”。

(4)施工现场的电线采取加钢套管埋地或架空、挂设方式铺设,并在使用过程中随时检查,确保绝缘良好,电缆沿墙布置时,须搭设支架(支架上固定绝缘子,严禁使用金属裸线作绑线)。电缆穿越道路时采用地下电缆或桥架,地下电缆预埋钢套管,覆盖钢筋砼保护层,并做好标记。

(5)电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物邦在一起,各种电动机必须按规定接地接零,并设置单一开关,临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。

(6)施工现场电器设备均设防雨棚防雨。

(7)电焊机的一次线长度小于5m,二次线使用专用线缆,多台电焊机同时工作时,禁止使用公用回路。

(8)动力、照明线路分路设置,采用接零保护,保护零线应单独敷设,不作他用,接地电阻<4Ω,每个电箱做好接零保护。分配电箱与开关箱的距离<30m,设置在干燥、通风、易于维修处。

(9)施工现场变压器,由专人定期检查,并作记录。

(10)施工现场电工值班室设有现场供电系统图和值班记录。

(11)电器配电箱及电器设备,电缆线路的安装,严格按施工现场临时用电安全技术规程执行,配电箱电器组件做到完整可靠,开关要标明用途。每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须一机一闸,采用两级漏电保护。分配电箱与开关箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流和额定动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。漏电保护器须按产品说明书安装、使用、校核。

(12)临时用电工程的安装、维护、拆除工作必须由持证电工操作,操作时配备相应的劳防用品,严格遵守操作规程,非电工禁止私自乱动电器设备,电器设备出现故障必须由电工处理。

(13)在雨季施工过程中,安装电气设备前摇测绝缘阻值,并定期检查电器设备的运行情况。

4、起重吊运安全保证措施

(1)起重吊装作业编制专项安全方案。并按要求逐级上报审批。

(2)起重机械超高、力矩限制器、吊钩保险等齐全有效。安装验收后取得合格证方可使用。

(3)对起重设备的索具、钢丝绳、吊钩做到定期检查安全使用情况,定期检查吊车各种安全装置,落实措施,督促落实整改情况、验收工作。

(4)司机和指挥挂钩人员必须做到持证上岗,高处、井下作业必须有信号传递。

(5)重物下严禁站人,并落实具体措施,专职设备员定期检查并做好记录。

(6)严格执行起重作业“十不吊”规定,每次作业前经试吊检验。

(7)在吊装区域设置警戒标志。

交底人:

接收交底人:

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:158-5106-6698,185-5154-0999。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:348083717@qq.com。

扫描添加好友

免费提供:防水堵漏施工方案

扫描二维码

访问涌达防水堵漏公司手机端

已帮助

117人

117人

您的鼓励是作者最大的动力

版权所有:江苏涌达建工有限公司 备案号:苏ICP备2023002421号 免责声明